▼ 亲,升级 法语角VIP 后查看精彩内容哦

O(∩_∩)O~

法国老画报带你回到清朝末年 看西方人眼中的中国什么样

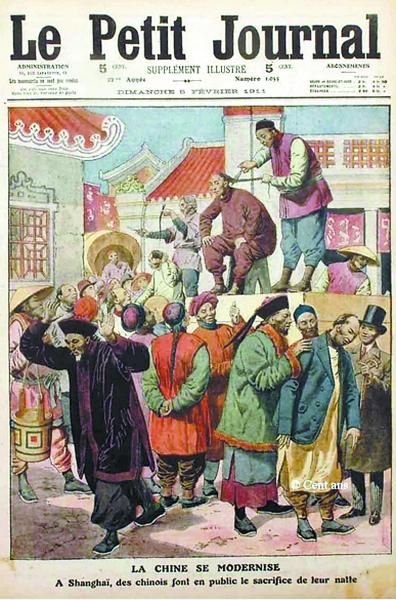

1911年2月5日,《小日报》刊发了一张图像“中国的现代化——在上海,中国人当众剪辫子”。画面的表现力十分生动,右下方的那个人显然是刚刚剪完自己的辫子,引来旁人的关注,后面还有人竖起了大拇指,最右侧的那个人装扮西化,大礼帽很显眼;当然有愿意剪辫子的,也会存在抵抗的人,左侧那个老者双臂高举,面目凝重,似乎有所慨叹,悻悻而去。

中国人在上海当众剪辫子。(图片来自网络)

《北京晚报》报道,对此《小日报》说道:“中国向西方文明的进步,不仅体现在军事和行政领域,还体现在中国大城市中正在开展的一场着洋装和反对中国传统发型的大运动中。近日在上海,五百名勇敢的中国人在一个广场上依次登台,在四千名中国人的面前剪掉了辫子,辫子是在皇帝统治下天子顺民的头部和背部的特有装饰。这种事发生在一个曾执着于服饰传统的民族,我们不能仅仅看着好玩,这代表一种新的精神状态,令人深思。因为西方文明的胜利将中国改造成工业和军事强国,也可能让欧洲面临严重的威胁。”

不仅仅是普通民众剪了辫子,袁世凯也在之后剪掉了自己的辫子。1911年11月1日,袁世凯临危受命出任内阁总理大臣,没过两个月,他帮着革命党人把清廷赶下了历史舞台。刊登于1912年3月3日的《小日报》就记录了袁世凯剪辫子的这个瞬间。

西方人对袁世凯的这一举动有着十分敏锐的感知,不仅仅只是看个热闹:“作为旧体制的人物,他要留辫子。在变幻莫测的时期,他更注意不表现出脱离朝廷的倾向。但皇帝退位了,皇族放弃了抗争,准备流亡。袁世凯突然觉得自己是‘年轻人’了。他剪掉了辫子。可以说,随着袁世凯的辫子在‘革命剪刀’下落下,旧中国一去不复返了。”

虽然这条辫子并不能完全根除当时社会的整体落后,但它是中国开始走向变革的最明显的表象,从这个角度上来讲,袁世凯剪辫子更像是上层行为,具有代表性;而上海的普通民众剪辫子则是国家整体开始转变,是普遍性的体现。这种现象开始令法国人进行反思,在西方人“积极”推动中国进入现代化之后,这个国家的国力增强会不会给自己的存在带来威胁,会不会有潜在的隐患。

派兵护送 外露的“心怀鬼胎”

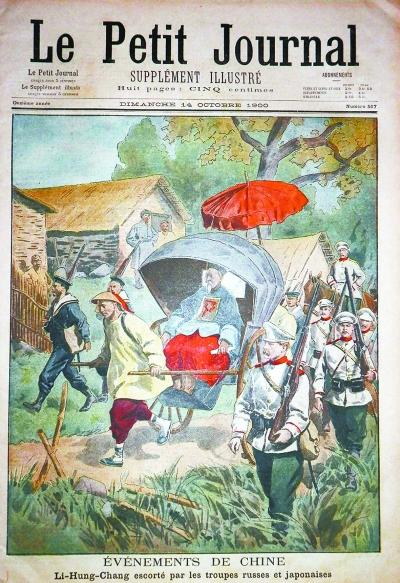

俄日军队“护送”李鸿章。(图片来自网络)

“用中国人的话说,我们要保住面子,要特别小心李鸿章,他是极为机敏的外交家,访欧时制造了很多假象,仍想延续他在远东的事业。是他建议欧洲人停止派兵登陆,以免阻碍谈判,幸好欧洲人没听。他说他有权缔约,但欧洲人很怀疑。当他最近需要去北京议和时,我们以礼遇为名,以保护他的安全为由,为他派去了士兵,但这实际是为监视他。”

1900年10月14日,《小日报》刊出一张图像,由广州奉召回京的“全权议和大臣”李鸿章,在俄军和日军的护送之下,前往“指定地点”会见八国联军各国代表,商谈议和事项。

在此事件发生之前,包括时任两广总督李鸿章、湖广总督张之洞、两江总督刘坤一等人一直对保守派官僚的“抚”字方针持反对态度,主张坚决剿灭义和团。可朝廷并未采纳他们的建议,直至庚子事变发生,朝廷才想起李鸿章,授李鸿章以直隶总督兼北洋大臣的实权,命其迅速回京,来联络各个国家以缓和局势。

李鸿章对于京津局势不免忌惮,一直不敢回京,驻留上海观察局势、打听情况。由于李鸿章同俄国关系密切,俄国人表示愿意保护他的人身安全,李鸿章这才同意坐船北上,在天津逗留半个月之后到达北京,与庆亲王一起同洋人谈判。可洋人似乎并不急于议和,要趁机协调彼此之间的利益分配,清廷却早已急得上火,只希望外夷停止入侵,为此不惜搭上钱财和脸面。

外国人对李鸿章的行动似乎早已运筹帷幄,自有一套看法:“中国战争还在继续,无特别事件,盟军似乎被中国人的诡计欺骗了。中国人巧妙地使谈判缓慢,他们知道糟糕的季节即将到来,这将迟滞军事行动。有些人错误地认为他们面对的中国人同40年前的一样,天真地认为能用龙首吓唬欧洲人,大炮一响就逃之夭夭。但今天西方军队要面对无数民众,其中不少人的装备比西方人还要精良。德国人和英国人为了谈判提供了优质的枪炮,这些枪炮今天却对准了他们自己。正视现实很重要,当然荣誉也不能没有,我们要放弃幻想和情感因素,要想到我们陪着德国玩儿没有好处,他们一开始就介入很深,而起初我们的承诺为俄皇的要求做牺牲也很傻。”

李鸿章的到来并没有好兆头,洋人对此并不放心,因而选择派兵“护送”。而日后发生的事情也印证了李鸿章的不安,俄军与其他军队联手在将李鸿章安全护送至京城之后,借此要挟清廷承认俄国对于中国东北的实际控制权,李鸿章的小算盘最终没打成,一直含恨在心。

本内容为法语角编辑整理,转载请注明出处为法语角。